Interview de Marie-Jeanne Verny : parcours d’une occitaniste militante passionnée (première partie)

« Si j’en suis venue à la conscience occitaniste, c’est dû à ce que je considère comme un miracle : l’arrivée en 1971, dans mon lycée, d’un prof d’occitan. J’y suis allée par pure curiosité. Et là, le choc ! je découvrais, à travers l’œuvre de Mistral et la nouvelle chanson occitane que le « patois » du village était une langue » …Marie-Jeanne Verny, universitaire occitaniste, nous parle de ses engagements, ses luttes, ses valeurs : faire vivre l’occitan, respecter la diversité linguistique et culturelle, ne jamais renoncer à l’humanisme…

CHEMINEZ : Marie-Jeanne Verny, vous êtes connue pour votre engagement en faveur de l’occitan et des langues minoritaires plus généralement. Pourtant, comme presque toujours dans les années 50 ou 60, vos parents ont voulu vous éloigner de cette langue qu’ils considéraient comme un « patois » et, finalement, un fardeau social. Qu’est-ce qui vous a poussée malgré tout vers l’apprentissage puis l’enseignement de l’occitan ?

MARIE-JEANNE VERNY : Oui, mes origines sont à la fois une source et un traumatisme. Une source parce que la langue, je la tiens d’abord de mon enfance (années 1955-1965) de petite paysanne dans le Cantal. Elle y était alors langue majoritaire, et même exclusive, dans les échanges professionnels et sociaux. En revanche, à l’exception d’une seule famille des environs, on ne parlait pas occitan aux enfants, sauf lorsque la langue « échappait », sous le coup de l’émotion. Évidemment, nous comprenions tout, même si nous n’avions pas clairement conscience qu’il se parlait une autre langue entre adultes. C’est aussi un traumatisme parce je prends conscience maintenant que la langue est socialement morte, dans ce monde de la paysannerie cantalienne, avec la fin des générations d’occitanophones « naturels », qui ont emporté leur langue dans la tombe.

Si j’en suis venue à la conscience occitaniste, c’est dû à ce que je considère comme un miracle, parce qu’il s’agissait d’un événement rare : l’arrivée en 1971, dans mon lycée, d’un prof d’occitan. J’ignorais le mot et la chose, et j’y suis allée par pure curiosité. Et là, le choc ! je découvrais, à travers l’œuvre de Mistral et la nouvelle chanson occitane (Marti, Mans de Breish…) que le « patois » du village était une langue. Notre prof, militant occitaniste post-soixante-huitard, passé par l’enseignement de Robert Lafont à Montpellier, nous lançait dans l’aventure folle de l’écriture collective d’une pièce de théâtre, inspirée par l’expérience du Teatre de la Carrièra dont le fondateur, Claude Alranq, en personne, avait passé une semaine au lycée : nous avions été libérés des cours pour faire du théâtre. Et la langue revenait parmi nous puisqu’il y avait des rôles en français et des rôles en occitan. Oh, une pièce très binaire, intitulée « Damorar » [Rester] sur le choix difficile entre rester au pays et s’exiler… que nous avons jouée une dizaine de fois dans des écoles ou salles des fêtes. Première manif sur le Larzac aussi, où j’avais fait mon premier bombage sur une casemate de l’armée, avec une faute dont je rougis encore *gardaren ! (L’orthographe normalisée est « gardarèm« , le -m final se prononçant n – NDLR)

https://www.youtube.com/embed/Xu_g7KdyHgg?feature=oembedLa Cançon del Larzac – Patric

Et puis à l’automne 1973, je me suis retrouvée logiquement à l’Université Paul-Valéry, à suivre les cours de Lafont, à participer aux protestations contre le coup d’état de Pinochet, à propos duquel le Teatre de la Carrièra avait fait une création. Nouvelles manifs sur le Larzac, notamment 1973 et 1974, où nous étions montés depuis le Midi dans des conditions improbables. Lafont en donne une idée burlesque et très juste dans un chapitre de son immense roman La Fèsta. Rencontre aussi de Jean Huillet, du MIVOC (mouvement d’intervention viticole occitan, très à gauche) : leader charismatique dont les discours suscitaient l’enthousiasme. Le même Lafont me « bombarde » présidente du Cercle occitan des étudiants, et nous organisons des événements culturels, concerts notamment, où nous accueillons Marti, Patric, Glaudia Galibert, Montjòia… Montjòia dont un des membres, le talentueux et généreux Patrice Comte, vient tout juste de nous quitter.

J’ai fait ma première Université occitane d’été en 1976 à Marseille, au milieu des animateurs de l’occitanisme, provençal notamment (Lafont, Guy Martin, Barsotti, Auzias, Lulu Porte-Marrou). Enthousiasme, exaltation juvénile… Au retour nous avons « saoulé » tout le wagon avec nos chants plus ou moins harmonieux…

Ces années lycée et fac sont donc des années de formation intense. Ma passion pour la lecture et pour la littérature française (j’allais devenir prof de lettres, c’était décidé depuis longtemps) se complétait par la découverte de l’univers immense de la littérature occitane, une littérature dont je découvrais l’ampleur de l’espace de référence : du Limousin de Marcela Delpastre au Languedoc de Max Rouquette, des Landes de Manciet à la Provence de Lafont et Mistral, Mistral que j’ai travaillé, précisément, avec les cours de Lafont. Plaisir d’une langue une dans ses variations, conception aux antipodes de la vision française post malherbienne d’une norme unique appauvrissante. J’ajouterai la littérature espagnole, Lorca au premier plan, dont j’avais appris la langue en usine, l’été, au contact de travailleuses de Murcia. Il faut dire qu’au lycée, on triait les élèves : les « bons » devaient faire latin, grec, et / ou allemand… Alors que je rêvais d’étudier l’espagnol…

CHEMINEZ : En tant qu’enseignante, en lycée puis au niveau universitaire à Montpellier, quelles évolutions avez-vous constatées dans votre public, ses effectifs, ses origines, ses motivations… ?

MARIE-JEANNE VERNY : Deux choses en préambule : une passion pour le métier d’enseignante, qui ne m’a jamais quittée, entre mes rêves d’enfant et la suite de ma carrière. Et puis le fait que dans les années de mon début de carrière, les jeunes profs faisaient toujours un « séjour » plus ou moins long en « exil » comme nous disions alors. Pour moi, la Lorraine, qui était encore sidérurgique, une région à laquelle j’ai fini par m’attacher… Et dans ce cadre, j’ai construit un projet pédagogique « dialogue de deux régions, Lorraine-Languedoc » parce que j’ai toujours préféré les ponts aux murs et parce que les petits Lorrains avaient le droit de savoir qu’il existe en France d’autres langues et littératures que celles liées au français.

Suite à un rapprochement de conjoint, je me suis retrouvée à Nîmes, en 1985, au lycée Camargue (renommé depuis « Hemingway »). Enfin, j’allais pouvoir aussi enseigner l’occitan… Il n’y avait pas de cours ? Qu’à cela ne tienne. J’en ai ouvert un. Le proviseur ne sachant pas s’il pourrait me payer, je lui ai dit que j’en faisais mon affaire. Bagarre syndicale… Je dois dire au passage que je me suis syndiquée dès mon début de carrière au SNES et que je suis encore syndiquée à la FSU en tant que retraitée. Et que, par ailleurs, j’ai toujours tenu à faire entrer le débat occitaniste dans les lieux où je milite, FSU ou PCF. Fin décembre, j’apprenais donc qu’après l’action du SNES académique, les deux heures seraient payées. Nous sommes passés, au fil des années, de 2 heures à 6 heures et à 120 élèves. Projets pédagogiques toujours, autour de la littérature occitane, en lien avec des collègues professeurs d’arts plastiques, de lettres, d’histoire-géographie, d’espagnol ou d’anglais. L’interdisciplinarité, j’y ai toujours cru et je l’ai toujours pratiquée… De même que le travail sur une littérature vivante : les écrivains sur lesquels nous travaillions, dont Max Rouquette, ou le Nîmois Georges Gros, rencontraient les élèves, occasions d’échanges d’une grande intensité, pour ces jeunes d’un lycée de banlieue, autour d’une littérature vivante. Ateliers d’écriture en français et en occitan, animés par Georges Gros, ami personnel de Freinet dont il pratiquait les techniques lorsqu’il était instit. Publication, chaque année, d’un livre illustré par les sections d’arts appliqués où les textes des élèves côtoyaient ceux des écrivains. Le livre était présenté en fin d’année lors d’une grande fête ouverte au public. Fierté des élèves… et de leurs professeurs…

J’ai passé 13 ans de bonheur dans ce lycée, avant de rejoindre l’Université et de découvrir la recherche.

La différence avec la situation actuelle ? Compliqué…

Les enseignants, d’abord. Jusqu’à la création des concours spécifiques pour lesquels nous nous sommes battus, comme nous nous battons toujours pour un nombre de postes suffisant, les profs d’occitan n’étaient pas des professionnels reconnus en la matière et devaient s’imposer de façon militante… Nous disposons maintenant de ces professionnels, dont les compétences sont validées par des concours (CRPE – langues régionales pour les professeurs des écoles, CAPES et récente agrégation pour le second degré). L’important, de mon point de vue, est d’associer cette reconnaissance institutionnelle avec un engagement militant : les collègues le savent bien, qui doivent toujours imposer leur discipline.

Les élèves : jusqu’aux années 1980, tout se concentrait au niveau du lycée, avec un très grand nombre de candidats au bac (jusqu’à 10 000 pour l’occitan). Jusque-là, la plupart avaient au moins une compétence passive en occitan. L’apprentissage linguistique proprement dit passait au même plan (si ce n’est après) les connaissances culturelles ; le premier degré n’apparaissait pas comme une cible privilégiée, même s’il y avait des précurseurs (André Lagarde, Georges Gros, Hélène Gracia, parmi les plus connus). C’est à l’enseignement associatif – les Calandretas en domaine occitan – qu’on doit la reconnaissance de l’importance, à la fin des années 1970, non seulement d’enseigner la langue, mais aussi d’enseigner en langue, de faire de l’occitan la langue de la vie de l’école. Dans la foulée, la décennie 80 voyait l’avènement des premiers sites bilingues publics dont les effectifs sont maintenant largement supérieurs à ceux de l’enseignement associatif.

Les chiffres, donc : l’augmentation est considérable dans le premier degré, entre enseignement bilingue à parité horaire (12 h en oc / 12 h en français) et autres formes (de ¾ d’heure à 3 h hebdo), mais il faut tenir compte du fait que l’administration prend depuis relativement peu des dispositions pour compter les élèves concernés.

Dans le second degré, malheureusement, la présence de personnels formés et reconnus n’a pas enrayé la baisse des effectifs, entre autres parce que les parcours scolaires se sont heurtés à des mesures règlementaires (deux réformes des collèges et la récente réforme des lycées) qui ont terriblement marginalisé tous les enseignements optionnels. La concurrence entre options induisant parfois des rivalités entre collègues, les emplois du temps devenus infaisables, c’est désormais la règle. Ajoutons à cela la baisse catastrophique du nombre de postes au CAPES : d’une vingtaine en 2000 à 3 en 2024 pour 32 départements…

Parlons de l’université… ma carrière se découpant en deux parties sensiblement égales entre second degré et université. Si à mon arrivée à l’université, les effectifs d’étudiants post-bac étaient relativement importants, ils ont énormément diminué au fur et à mesure que les réformes du second degré asséchaient les viviers. Mais le constat est le même pour toutes les langues… autres que l’anglais. Pour compenser cette déperdition, le département d’occitan de l’Université Paul-Valéry a développé un service d’enseignement à distance extrêmement performant, qui s’adresse à des salarié.es ou retraité.e.s ou tout.e autre étudiant.e éloigné.e de Montpellier. Nous devons à ce service d’avoir mené jusqu’au doctorat ou aux concours d’enseignement bon nombre de nos étudiants à distance. Autre spécificité : la collaboration du département d’occitan avec les services de formation continue dans deux cadres :

La licence aménagée en un an, en présentiel. Les cours des 3 années de licence y sont dispensés en parallèle dans le cadre d’un horaire hebdomadaire enrichi. Les cours à l’Université sont complétés par des stages de terrain. Cette formation, qui existe depuis une dizaine d’années, a permis à de nombreux étudiants en formation continue, dont deux majors du CAPES et plusieurs professeurs des écoles bilingues, de valider la licence en fin d’année. Les frais de formation des demandeurs d’emploi, qui constituent l’immense majorité de ce public, sont pris en charge par la Région.

Le dispositif « Ensenhar », pris en charge par le Rectorat et l’Office public pour la langue occitane – OPLO. L’OPLO paye une année de formation à des enseignants d’autres disciplines ou à des professeurs des écoles pour qu’ils puissent enseigner en occitan. Et le Rectorat prend en charge le remplacement des collègues en formation. Cette mesure a permis d’augmenter sensiblement le nombre d’enseignants compétents qui, de surcroît, ont ainsi la possibilité de valider une licence.

https://www.youtube.com/embed/GSa69Bauifk?feature=oembedReportage d’ÒCtele sur l’OPLO

CHEMINEZ : Vous prenez une part active au fonctionnement de la FELCO : pouvez-vous rappeler le rôle cette fédération et, par la même occasion, faire le point sur la part du public et celle du privé dans l’enseignement de l’occitan ?

MARIE-JEANNE VERNY : Je me permets d’abord une remarque personnelle : d’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours cru au travail collectif et détesté les postures messianiques, les gourous plus ou moins autoproclamés qui prétendent parler au nom des autres, et aussi les chœurs des pleureuses qui sont dans la déploration ou le dépit. Pas toujours facile, le collectif : tenir compte des autres, trouver cet équilibre difficile entre démocratie et efficacité, « mouiller » le plus possible d’acteurs et d’actrices pour en faire des militant.es, alors même que tout pousse au repli individualiste et que la fatigue et le découragement règnent parfois… Cependant je ne suis pas masochiste et quand je fais le bilan de ma vie professionnelle et militante, il m’apparaît évident que, si je fais des sacrifices dans ces choix de vie, j’en suis largement payée par la qualité des amitiés construites dans le cadre de mes engagements militants, et que, si, comme le chantait Marti « Tant de còps la fòrça me daissa » (mes forces m’abandonnent si souvent), c’est dans les luttes menées AVEC D’AUTRES que je trouve de nouvelles forces.

Le rôle de la FELCO, on peut en avoir un aperçu en consultant notre site internet, qui contient à la fois des éléments militants sur le rôle de cette fédération d’associations académiques. J’ai publié récemment un article détaillé dans la revue de sociolinguistique en ligne Glottopol sur ses objectifs et son fonctionnement : « Quelle revitalisation de l’occitan, langue minorée, dans le cadre de l’enseignement public ? Le combat de la FELCO (Fédération des enseignants de langue et culture d’oc) ». J’en résume ici les grandes lignes, dont vous trouverez le détail sur les liens. La FELCO existe depuis 35 ans. C’est une fédération d’associations académiques qui entretient des liens avec d’autres entités, qui peuvent être structurels : autres associations de défense de la langue d’oc – Institut d’études occitanes (IEO), Félibrige ; associations liées aux autres langues régionales – FLAREP – ou vivantes – APLV ; syndicats d’enseignants. Ces liens peuvent être conjoncturels à l’occasion de telle ou telle série d’actions dans le cadre de collectifs : Anem, òc, au début du millénaire, qui a organisé trois grandes manifestations pour la défense de la langue, ou, depuis 2019, le collectif « Pour que vivent nos langues ». La FELCO essaie aussi d’informer sur ses actions, sur des événements culturels et scientifiques liés à l’occitan, par le biais de son site et d’une lettre périodique avec deux formules : diffusion hebdomadaire des nouveaux articles du site sur abonnement et envoie toutes les deux ou trois semaines d’une lettre plus complète à une série de correspondants. Il s’agit d’essayer de résoudre un équilibre impossible comme tout équilibre : informer sans saturer. La FELCO est donc une structure interacadémique ce qui suppose une attention à des situations complexes très différentes d’un espace à l’autre. Notons au passage que la notion d’« égalité républicaine », qu’on renvoie systématiquement aux militants des langues régionales, n’est pas respectée à l’égard de ces mêmes langues par l’État qui s’en gargarise. Cela m’amène à la fonction d’interlocuteur du Ministère de l’Éducation nationale, un interlocuteur plus ou moins attentif… J’ai à mon actif, avec les présidents de la FELCO qui se sont succédé depuis que j’y ai des fonctions de secrétariat (Philippe Martel, Yan Lespoux, Olivier Pasquetti) un certain nombre d’audiences parisiennes, avec quantité de conseillers généralement aimables, mais qui restaient encore moins en place que leur Ministère de tutelle. Chaque fois, il fallait constituer un gros dossier sur les problèmes généraux et sur les situations académiques, chaque fois il fallait expliquer, redire les problèmes… L’art de la répétition : le propre du métier d’enseignant… Qui me renvoie au titre du livre de Philippe MARTEL : L’école française et l’occitan. Le sourd et le bègue… Face à cet État qui est notre employeur et qui devrait être responsable de la transmission de nos langues puisque des décennies de conception étriquée de la République en ont interrompu la transmission familiale, nous mettons un point d’honneur à interpeler les élus de la représentation nationale. Nous sommes aussi, bien sûr, en rapport avec les collectivités territoriales. Et, bien sûr, en dialogue avec les organisations syndicales. Comment expliquer notre choix résolu de l’enseignement public ? Levons d’abord quelques malentendus possibles : on ne remerciera jamais assez l’enseignement associatif (Ikastola, Diwan, Bressola et Calandreta pour l’occitan) d’avoir, à la fin des années 1970, montré concrètement que nos langues pouvaient être langues de vie dans l’école et langues d’enseignement des autres disciplines. C’était alors impossible à l’école publique où on dispensait au mieux quelques heures de langue. Par ailleurs, qu’ils soient scolarisés dans le public ou en Calandreta, les enfants des pays d’oc ont besoin de trouver la langue en société afin qu’elle ne se cantonne pas à l’école. Nous avons donc des combats communs à mener, enseignants du public ou de l’associatif : l’État doit donner plus de moyens à la DGLFLF (Direction générale à la langue française et aux langues de France – Ministère de la Culture) ; les collectivités territoriales doivent mettre en place des politiques linguistiques et culturelles – même si on sait que l’État leur donne de plus en plus de charges sans leur donner les moyens de les exercer.

La création artistique et littéraire dans nos langues doit être stimulée, les médias de service public doivent faire une place digne à nos langues (Voir l’exemple de Via Stella en Corse), les radios et télévisions associatives en langues régionales doivent être aidées. Ces combats communs entre militants du public ou de l’associatif, nous les avons menés dans Anem, òc et nous les menons dans « Pour que vivent nos langues ». Cela étant, de la même manière que les structures d’enseignement associatif défendent leur existence de manière autonome, les associations liées à l’enseignement public ont le devoir de défendre le rôle de l’école publique pour la transmission de notre langue. Pour prendre une comparaison, le travail intersyndical sur telle ou telle lutte n’a jamais empêché chaque organisation syndicale de mener un travail autonome et d’avoir des analyses différentes de telle ou telle situation. D’où la nécessité, pour la FELCO, d’avancer sur ses revendications spécifiques, que l’on pourrait résumer par le fameux art. 7 de la récente loi dite « Molac » qui s’achève ainsi : « dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves ». Or, où sont-ils « tous les élèves » ? Ils sont, dans leur immense majorité, à l’école publique.

Il s’agit donc pour nous, comme le dit la loi, que l’école propose et qu’elle n’attende pas une hypothétique demande de familles qui, dans leur immense majorité, ne connaissent pas l’existence d’une langue niée par des siècles de minoration. On me permettra de revenir à mon expérience : si la fille de paysans occitanophones que je suis n’avait pas rencontré l’occitan au lycée public, jamais je ne serais devenue occitaniste ! C’est bien la raison pour laquelle l’offre scolaire publique doit être étendue sous des formes variées, allant de l’immersion à la sensibilisation. J’insiste sur ce point : peut-on se satisfaire d’oasis d’enseignement immersif ou bilingues dans un désert linguistique ? Et puis, si les capacités linguistiques augmentent évidemment avec le temps d’exposition à la langue, l’occitan s’apprend plus facilement que d’autres langues : à l’entrée à l’Université, les performances des élèves issus du bilingue public sont égales à celles de ceux émanant de Calandreta. Par ailleurs, nos partenaires des autres langues, concernés par un espace restreint (d’un demi-département à cinq), parfois aidés par une situation sociolinguistique plus favorable dans l’état voisin, pour le basque ou le catalan, ont souvent du mal à comprendre la spécificité de l’immense espace occitan (32 départements), beaucoup plus en retard, il faut le dire. Espace beaucoup moins pris au sérieux, il faut le dire aussi, parce que n’ayant jamais donné lieu à revendications nationalistes plus ou moins virulentes que l’État pensait avoir intérêt à neutraliser par des concessions concernant l’enseignement. Les inégalités abyssales de moyens consentis d’une langue à l’autre en témoignent. Elles se doublent, concernant l’espace occitan, par des différences énormes d’une région à l’autre, les académies et départements de montagne, le nord de l’espace occitan étant particulièrement sinistrés. Inégalités aggravées par le fait que l’Office public pour la langue occitane, cet outil essentiel, ne s’applique qu’à deux régions occitanes sur 4 (Nouvelle Aquitaine et Occitanie-Pyrénées-Méditerranée). Pour l’heure, sur son site, l’OPLO donne une carte limitée aux Régions de sa compétence.

La conséquence de ces difficultés est que le pourcentage total d’enfants scolarisés en oc dans le public et l’associatif est dérisoire et que, dans certains départements notamment, nous avons devant nous un paysage de friches en matière d’offre d’enseignement.

CHEMINEZ : On sait par quels moyens et quels obstacles le pouvoir français, depuis des siècles, a œuvré pour extirper les langues dites « régionales » du paysage culturel français. Quels ont été et sont les plus destructifs selon vous ?

MARIE-JEANNE VERNY : Mon collègue et ami Philippe Martel a bien montré que ces langues dont on a tué la pratique sociale étaient les langues du peuple. Philippe a été l’inspirateur d’un article que j’ai publié dans L’Humanité en 2011 : Comment les langues du peuple ont été rendues illégitimes. Car il s’agit bien d’un mépris de classe, préfigurant une politique coloniale d’assimilation des populations et, aujourd’hui, niant le droit des populations d’origine immigrée à leur langue d’origine, au motif imbécile d’une supériorité du français. L’État français et ses institutions – dont l’école – ont refusé l’idée que l’on pouvait être bilingue… On pensait qu’il fallait éradiquer la langue d’origine pour faire de la place dans le cerveau ! Idée que personne ne défend aujourd’hui où l’on sait que les savoirs s’additionnent, se complètent, et que la comparaison est féconde. Que de temps perdu, cependant ! En intimant aux enfants de paysans l’ordre de laisser à la porte de l’école leur langue et leurs sabots crottés, en employant des méthodes répressives – la pratique du « senhal » en est l’exemple à présent bien documenté – on a arrêté brutalement la transmission intergénérationnelle des langues régionales. Au niveau culturel, l’école continue d’ignorer superbement qu’il existe en France des littératures écrites dans d’autres langues que la langue dominante… On peut être professeur de lettres et ignorer l’existence des troubadours, de Mistral, de Max Rouquette…

"Bo(u)gre" (demain à CGR Narbonne, 19h)

TOULOUSE : le Nouvel An berbère, une nouvelle fois célébré

« Malheur à celui par qui le scandale arrive »

- 33 - SAINT-ESTEPHE Samedi 20 septembre et dimanche 21

Carrièras occitanas

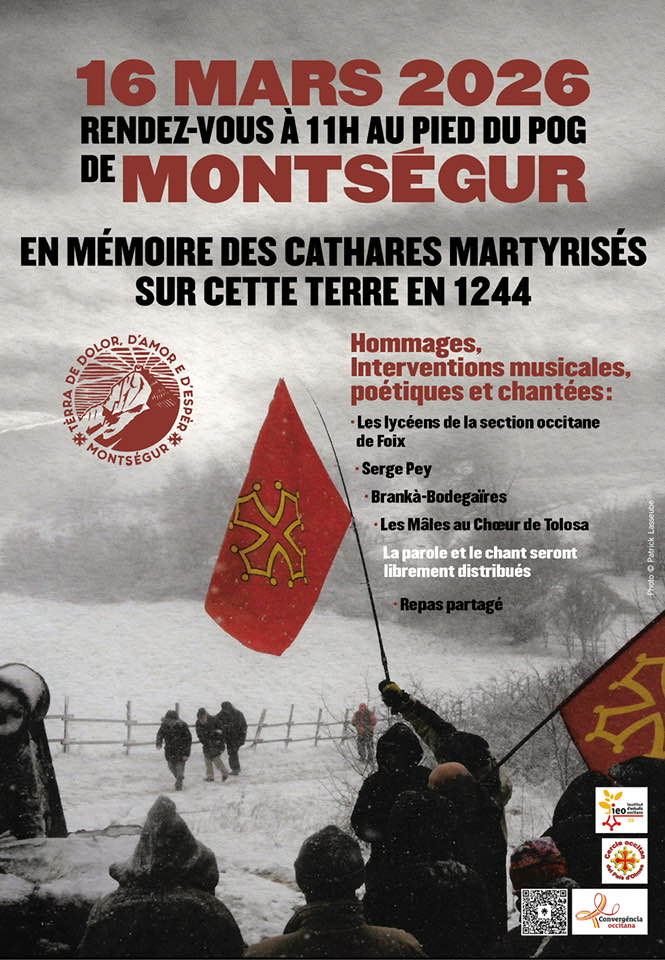

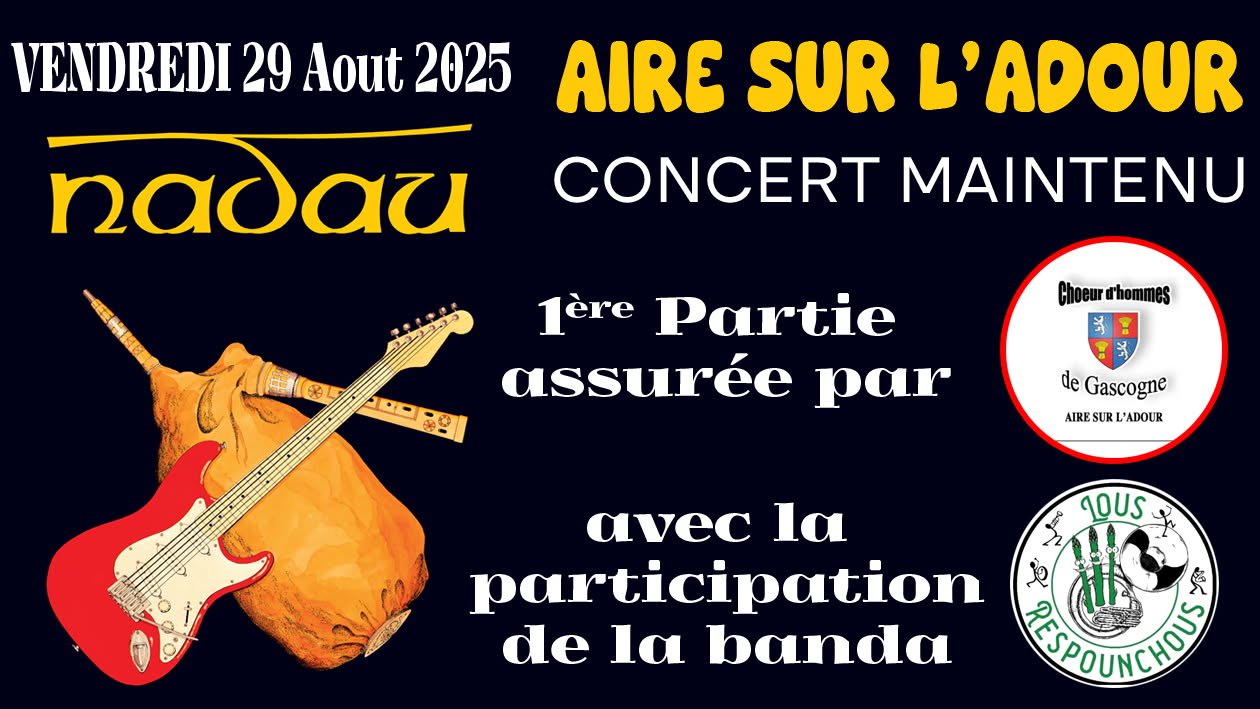

Aire sur l'Adour concert exceptionnel de Nadau

Viuré al païs le 7 septembre à Pau et à Villeneuve sur Lot

- 11 - Produits du terroir /Montmija : AOP Corbières et vin de cépages

- 32 - Les gasconades de Lectoure

Un gran mercés à tous les festivaliers

- 09 - Au Château de Fiches de Verniolle : Théâtre occitan

- 34 - Le oaï sur la scène du Vilatge Occitan !!

- 47 - Musée du foie gras à Souleilles - Frespech -

- 11 - A Narbonne , Carrefour a pris l’accent occitan !